近日,美國白宮國家經濟委員會主任拉里·庫德洛,公開呼吁美國企業撤離中國,并表示,疫情后期,將會采取措施改變美國對中國過度依賴的關系。

不過,路透社最新的調查顯示,大多數在華美企并沒有因為疫情產生撤離中國的計劃。

包括蘋果在內的一些企業都表示,它們在中國以外找不到能滿足需求的生產地。

由此可看出中國在全球供應鏈中的不可取代的位置。那么,中國是如何進入全球產業鏈的?疫情之下,反全球化呼聲此起彼伏,全球供應鏈又會發生哪些變化?我們又該如何面對這些不確定的變化?

文 | 何帆上海交通大學安泰經濟與管理學院教授

編輯 | 謝芳 瞭望智庫

本文為瞭望智庫書摘,摘編自《變量:推演中國經濟基本盤》,中信出版集團2020年1月出版,不代表瞭望智庫觀點。

1

中國是怎么上船的?

2018年時,中美的貿易摩擦備受世界關注。為什么美國就是“搞不定”中國呢?這是因為,美國在挑起貿易摩擦的時候,它想象中的對手是中國,結果卻遇到了一個比中國更為強大的對手——全球供應鏈。

什么是全球供應鏈?其實就是全球的生產、流通和消費已經連接在一起,形成了一個全球分工體系,形成了一個全球市場。這個鏈條不僅連成了一體,還越拉越長,把生產的各個環節都串在一起,“你中有我,我中有你”,形成了一個“命運共同體”。全球供應鏈不會被貿易摩擦打斷的真正原因是,大家都已經上船了,都坐在一艘巨輪上。

那么,中國是怎么坐上這艘船的?這就要回顧一下全球供應鏈的起源。導致全球供應鏈出現的主要原因有三個。

第一個是互聯網技術的出現。

互聯網技術的出現帶來了全球分工的新形態,也就是說,這才有了船。《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗里德曼寫過一本書叫《世界是平的》,里面寫到,互聯網技術帶來的一系列變化就像是一個推土機方陣,上來就把這個世界推平了。無論你身在哪里,是大企業還是小企業,只要能搭上全球化這趟列車,就能在全世界的舞臺上展示風采。

用經濟學的術語來說,原來的貿易是產業間的貿易,最典型的例子就是中國生產鞋子,美國生產飛機,我們用鞋子去換人家的飛機。后來的貿易變成了產業內的貿易,也就是說,不管是鞋子還是飛機,在生產的過程中都會有勞動力密集型的環節,這些生產環節就可以被外包到像中國這樣勞動力相對便宜的國家,這樣一來,中國參與國際分工的機會就變得無窮無盡。只要先給一塊墊腳的磚頭,讓我們能夠站穩腳跟,我們就會迅速地向產業鏈的兩端擴張。于是,中國很快就變成了“世界工廠”。

第二個是地緣政治因素。

當時,柏林墻倒塌,冷戰結束,美蘇兩大陣營的對抗不再存在,美國對中國的態度是以拉攏為主。船來了還不行,還得有人給你一張船票,這是一種“邀請的發展”。最典型的“邀請的發展”是冷戰時期的“亞洲四小龍”,也就是韓國、新加坡和中國的臺灣地區、香港地區。“亞洲四小龍”為什么在那個時期能夠發展得最快呢?一個原因是美國給它們發了邀請券。美國的市場是全世界最大的,要是美國邀請你去他們那里賣東西,你當然更容易發財。“亞洲四小龍”的確很勤奮、很努力,但沒有這張入場券,恐怕再努力也沒用。當然,話又說回來,接到了邀請券就一定能發展嗎?不一定,當時,菲律賓手上也有這樣一張邀請券,可是菲律賓就沒有發展起來。

那么有沒有沒收到邀請券,但一樣實現了經濟發展的國家呢?似乎很難找到。中東有些國家挖到了油田,一下子發財了。可是,我們能說它們實現了經濟現代化嗎?恐怕不好這么說。畢竟,不是每個人家里都有礦,要是家里沒礦,又想發展,第一桶金很可能是要在海外市場賺到的,這就是美國市場對發展中國家的重要性。你能出口什么到美國不重要,美國從你這里進口什么、進口多少才重要。

中國的情況更特殊,不僅僅想獲得進入美國市場的邀請券,還想要登上全球經濟這艘巨輪的船票。而國際政治的現實是,在當時的情況下,中國想要上船,是繞不過美國這一關的。中國經濟增長速度最快的時候就是加入WTO之后那幾年,而在入世談判的時候,中國談得最為辛苦、付出代價最大的也莫過于跟美國的談判。

第三個是美國制造業的空心化。

上了船,并不意味著就能實現經濟騰飛,畢竟,能夠上船的乘客很多,有的坐一等艙,有的坐二等艙,有的只能到甲板下面坐三等艙。美國制造業的空心化意味著把自己的船艙讓了出來,中國有了升艙的機會。

細說起來,美國制造業空心化的趨勢始于20世紀80年代經濟自由主義的興起。經濟自由主義思潮影響了西方國家的經濟政策,所以在英國有撒切爾主義,在美國有里根革命。這種思潮也給企業的管理帶來了沖擊,經濟自由主義告訴企業家們,企業的目標就是讓股東利益最大化。可是,員工的利益、供應商的利益、消費者的利益、社區的利益呢?對不起,那都得靠邊站了。

這其實是在用做金融的思路做企業——如果想讓股東利益最大化,制造業企業就得剝離“非核心資產”。說白了,就是把能賣的都賣掉,把能外包的都外包,這樣一來企業就變得“輕資產”了。同樣還是賺這么多錢,但用的資產少了,財務報表就好看多了,公司的股票價格就會漲,股東們當然高興了。

舉個例子,當年被商界奉為神明的通用電氣(GE)CEO杰克·韋爾奇就是這么干的。從1981年到2001年,韋爾奇擔任GE的CEO,一方面出售跟制造業相關的業務——小型家電、半導體、移動通信等都賣了,另一方面積極收購金融公司。事實上,韋爾奇已經把GE變身為一家金融企業了。當時,大家都說韋爾奇是個傳奇,后來才醒悟過來:偉創力、捷普、臺積電、廣達、富士康,都是在這個時候興起的。

這樣做的結果就是,美國的制造業外流了。1960年,美國的制造業達到巔峰,29%的美國就業者受雇于制造業,如今只雇用了10%的美國就業者。最重要的是,制造業空心化損害了美國的技術創新。一個國家的真正實力來自其創新能力,而創新是在實踐中踩出來的一條路。

大部分創新都跟生產有關。從創新到生產,大概要經歷實驗室研發、原型機、小規模量產和大規模量產4個步驟。實驗室研發是把道理想清楚,原型機是把想清楚的道理變成一個看得見的實物,小規模量產是測試一下這東西能不能被造出來,大規模量產才是要見真章,要經受市場的考驗。由于美國的大企業熱衷于剝離自己的核心資產、兼并收購別人的資產,天天玩“乾坤大挪移”的游戲,最后,雖然美國企業在研發方面還有優勢,但缺乏了制造商,美國的發明創新很難在本國實現大規模量產。

美國自己的失策導致制造業流出美國,而中國借著這個機會,實現了制造業的升級。

2

全球競爭力

了解了全球供應鏈如何生成后,中國所處的地位如何?

我們知道,有的行業技術水平高,有的行業技術水平低,比如,造飛機的肯定比造鞋子的技術水平更高。但手機和手表,飛機和火箭,誰的技術水平更高?衡量不同行業的技術水平,其實是個很復雜的問題。如果我們沒有辦法找到直接的答案,那么可以通過迂回的方法,找到“代理變量”。

哈佛大學有三位經濟學家,分別是豪斯曼、黃和羅德里克,他們提出:能不能用收入水平作為產品技術水平的代理變量?

雖然很難說清楚產品的技術水平,但我們比較容易看出來哪個國家更先進,用人均GDP就可以猜得八九不離十。我們旅游時在大街上走一走,大體就能判斷出來這個國家或城市的人均GDP水平。比如,馬來西亞的人均GDP比泰國略高,而班加羅爾的人均GDP不如成都。

受到這種思路的啟發,三人提出:高收入國家傾向于出口技術含量更高的產品,所以如果一種產品的世界出口份額更多是由高收入國家貢獻的,那就有理由認為這種產品的技術含量更高。必須說明的是,這種方法并非十全十美,對于單個產品而言,或者只做兩種產品之間的比較,很可能存在偏差。但如果將這種方法用于更多的產品上,那么即使少數產品之間的比較存在偏差,從整體來看,收入水平與產品技術水平的排序也應該是大致相同的。在這種情況下,用收入水平觀察產品技術水平就有其合理性,這也是當前學術界廣泛應用該方法的主要原因。

我們一共觀察了163個樣本國家,考察的時間跨度為2000年到2017年。

第一步是用貿易數據和人均GDP數據計算出產品的技術密集度。我們一共考察了5057種產品。然后,我們又將5057種產品按照技術密集度從低到高排序,分為4組。也就是說,排名最低的25%的產品組記為第一類產品,即技術密集度最低的產品。第二類產品是技術水平中下等的,第三類產品是技術水平中上等的,第四類產品是技術密集度最高的。

中國出口的都是哪一類產品呢?如果觀察從2000年到2017年中國4類產品的出口占比變化趨勢,我們會發現其重要性依次是“三二四一”:第三類產品是當前的出口主力,占中國出口總額的38%;其次是第二類和第四類,目前分別占25%和24%;第一類產品的占比已經很低,僅僅徘徊在10%左右。我們還能看到,第三類和第四類產品在中國出口中的占比提升最明顯,每類產品都有8%左右的提升;第二類產品占比相對穩定,2010年以來略有下降;第一類產品占比顯著下降,從2000年超過25%的份額下降到10%左右,且這一過程主要發生在2008年金融危機之前。

中國出口的各類產品,在全球市場上各占多大比例呢?第二、第三、第四類產品占比在2000年到2015年間一直穩步提升,2015年之后趨于穩定。這一趨勢與中國出口占全球出口的比重變化趨勢保持一致。2015年,中國出口占全球出口比重達到歷史最高值——13.8%。第一類產品在2000年到2008年間占比有所增加,2008年之后基本保持穩定。這說明,2000年至今,中國出口結構在優化,國際競爭力在增強,同時,這種結構優化并不必然導致低端產品的國際競爭力下降。一個基本的證據是第一類產品在全球市場上的出口占比沒有出現顯著的下降,而是依然相當穩定。中國低端制造品的出口比例下降早在2008年前后就已經出現,這說明大約在那個時間點,中國就已經初步完成了出口結構的優化。第一類產品在全球市場上已經沒有更多的擴張空間了,未來中國第一類產品的出口很可能還會維持在現有的水平。

第二步,我們要看看中國和其他新興經濟體之間的競爭關系。

最近幾年,“金磚國家”(BRICS)、“展望國家”(VISTA)等概念相繼提出,馬來西亞、菲律賓、泰國也被普遍看好。參考這些概念,我們從新興經濟體中選了10個代表性的國家,分別是:南非、墨西哥、巴西、土耳其、泰國、越南、印度、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓,我們稱之為“EM10國”(EM是Emerging Market的簡稱),也就是新興市場10國。

我們將EM10國的第二類和第三類產品的出口規模加總,然后跟中國同類產品的出口規模進行對比。結果發現,在2005年之前,中國第二類產品的出口規模一直低于EM10國,隨后開始增長,并最終超過EM10國的總和;2008年金融危機之后,兩者之間的差距越來越大;在2015年之前,EM10國第三類產品的出口規模之和高于中國,但隨后被中國超越,中國至今仍處于領先地位。也就是說,中國在第二類和第三類產品的出口上具有規模優勢,即使我們把EM10國作為一個整體來考察,它們也很難在可預見的未來替代中國。

那么,中國和發達國家的差距還有多大?

我們也觀察了OECD國家在4類產品方面的出口結構。OECD就是經濟合作與發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development),是由36個發達國家組成的國際經濟組織,加入OECD一般會被認為是加入了發達國家俱樂部。

我們發現,OECD國家的出口結構相當穩定,第三類和第四類產品的出口占比最高,且占比相當,約為37%。第二類和第一類產品的出口占比相對較低,分別在16%和10%左右。當前,中國第一類和第三類產品的出口占比已經與發達國家基本一致,但第二類產品的占比偏高,第四類產品的占比偏低。所以,中國未來的出口結構很可能會出現兩個變化:第二類產品出口占比繼續下降,降幅為8%~10%;第四類產品出口占比繼續上升,上升空間與第二類產品的降幅相當,約為10%。

這就帶來一個嚴峻的挑戰。如果比較美、日、德、中四國第四類產品的出口規模,中國第四類產品的出口規模已經與美國和德國相當。這意味著,如果中國想繼續提高第四類產品的出口占比,就必然要擠占美、日、德等發達國家的份額。這是一場硬碰硬的角逐,中國制造業出口升級會面臨越來越大的阻力。

這提醒我們,國內市場很重要。用高水平的產品跟發達國家搶奪國際市場,這條路會越走越難,但用高水平的產品滿足國內需求,對中國制造業來說是一條康莊大道。茍且紅利是中國經濟中最大的紅利。

【注:“茍且紅利”由何帆提出,意思是雖然看起來所有人都在做事,但是其中有大量的茍且者。你只要稍微比他們往前一點點,就能享受到的紅利。】

我們從宏觀的角度分析,得出的結論是:在出口競爭力方面,中國和其他新興經濟體拉開了差距,和發達國家縮小了差距。

3

“核心節點企業”

從微觀的層面看,中國的企業做得怎么樣?我們要換一種分析方法,這次要用社會網絡分析。

社會網絡分析很像是分析我們的朋友圈。我們每個人都是一個節點(node),如果兩個人之間有往來,那么這兩個節點就通過一條邊(edge)相互聯系。在我們的分析中,每一個節點就是一家企業,每條邊對應的則是它們之間的合同金額。

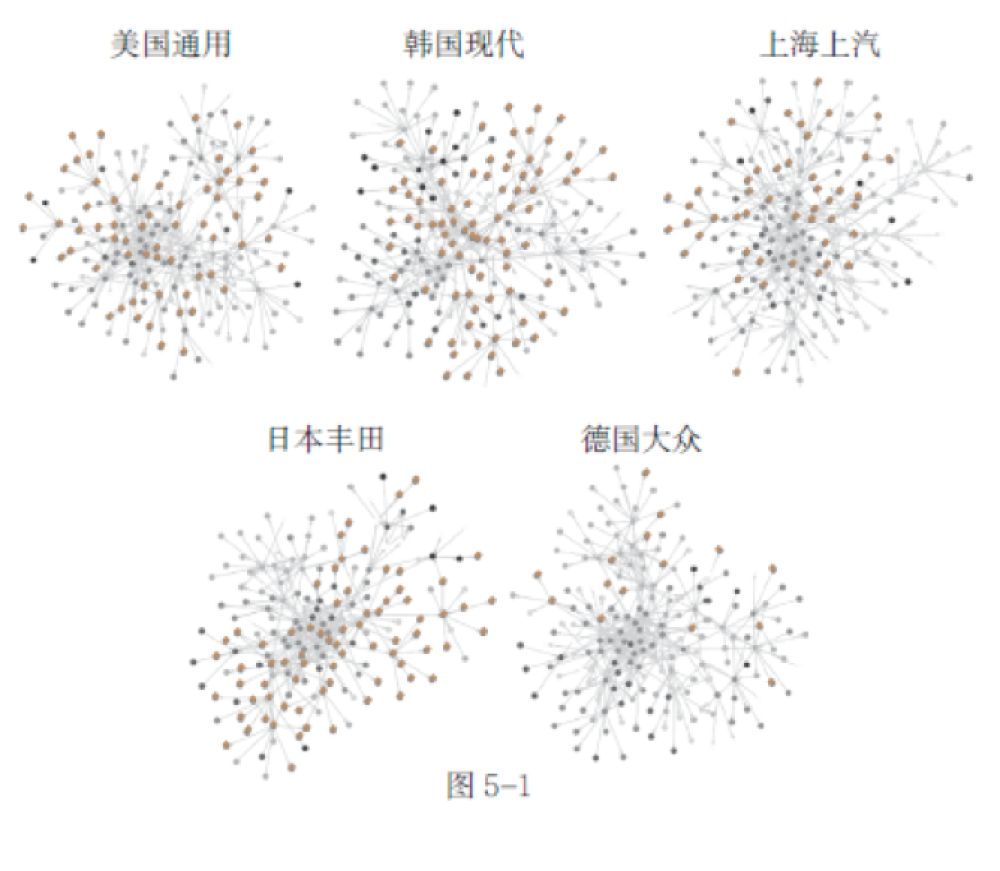

我們選擇了汽車行業,因為它是制造業中集成程度最高的行業之一。我們先選了美國通用、韓國現代、上海上汽、日本豐田和德國大眾這5家企業。給定這5家企業,我們又按照合同金額,找到了它們的5個最大的供應商和5個消費者,然后調查這些供應商和消費者,去找5家車企的伙伴的伙伴,以及它們的伙伴的伙伴的伙伴。如此順藤摸瓜,我們給以上5家汽車企業的每一家都找到了大約200個“小伙伴”。

在下面的圖5-1中,你能看到這5家企業的“社交網絡”,其中有顏色的點表示本國企業。

從本國企業在供應網絡中的占比來看,日本豐田和韓國現代的本國企業占比明顯高于通用、上汽和大眾。日本豐田的供應網絡中本國企業占比為40.33%,韓國現代的供應網絡中本國企業占比為37.56%,美國通用為31.19%,上汽為20%左右,而德國大眾僅為8%左右。這5家汽車企業都依賴于美國企業,比如現代和豐田的網絡中美國企業的占比為20%左右,上汽約為30%,而德國大眾高達35%,甚至高于美國通用。或許這可以說明,為什么在歐美貿易摩擦中,歐盟總是及時并主動地選擇退讓。

值得關注的是,上汽集團的供應網絡中,美國企業占比接近30%,顯著高于中國企業的占比。這是否說明上汽對美國的依賴程度更強?我們分別對照了上汽在2015年8月21日和2019年8月21日的數據,結果發現,在2015年,上汽供應網絡中的中國企業大多分布在中游,而美國企業大多分布在上下游,可謂涇渭分明,幾乎沒有重疊的地方。但到了2019年,上汽供應網絡中的中國企業和美國企業出現了融合和交叉,這說明能夠參與上汽供應網絡的中國企業,其行業分布更加廣泛,參與分工的機會更多了。

如果我們把5家汽車企業的供應網絡全放在一起,大致就能模擬出一個汽車行業的供應網絡。如果這5家企業的供應網絡相互獨立,那么合并后的網絡應該包含1014個節點。但這5家企業的網絡關系中共有504個重復節點,接近一半都是重復節點。剔除重復節點后,汽車行業的供應網絡由510個節點組成。

在這個汽車行業的供應網絡中,美國企業共123家,韓國94家,日本88家,中國64家,德國只有24家。如果僅看數量,美國在汽車行業的供應網絡中依然占據優勢。再來看看有沒有同時出現在5家車企的供應網絡中的企業,結果我們找到了46家。其中,美國企業最多,共17家,接下來依次是日本6家、德國5家、法國4家、韓國和英國各3家,中國只有1家——中國正通汽車服務控股有限公司,主營業務是經銷豪華及超豪華品牌汽車。

當然,同時出現在上述5家公司的供應網絡中,不能說明一家企業就是最關鍵的。在社會網絡分析中,有一個概念叫中介中心度。中介中心度衡量的是一個節點能夠為其他節點提供便捷聯絡的能力,某個節點的中介中心度越高,說明它在整個網絡中能越多地參與其他點之間的聯系,該點的重要性也就越大。

我們計算出了中介中心度最高的10家企業,它們依次是:日本豐田、三星電子、起亞汽車、采埃孚、巴斯夫、韓華集團、安飛士、現代汽車、通用汽車、印尼大型綜合企業集團。

可以看出,在整個網絡中,韓國企業的整體重要性比美國企業還高。有意思的是,大眾和上汽并不在這前10名里,它們是初始節點,但不是最重要的節點。最令人遺憾的是,在整個汽車行業的供應網絡中,雖然中國有64家企業,但沒有一家出現在這前10名中。

從宏觀到微觀,我們可以看到,整體來看,中國在全球供應鏈中的地位不僅沒有下降,反而還在提高,但從企業的角度來看,中國還沒有培養出一批能夠在全球供應網絡中扎根深、覆蓋廣的“核心節點企業”。因此,未來要想提升中國在全球供應網絡中的地位,最重要的任務是培育一批真正的國際化大企業。

4

需求與技術

這真是一個變幻莫測的時代,我們不得不重估原有的全球經濟體系。

互聯網技術曾經使得制造業的分工鏈條越來越長,但現在這種趨勢放緩了。分工更細,效率會提高,但分工過細也會導致管理成本提升。最近10多年,尤其是全球金融危機爆發之后,全球供應鏈的擴張速度已經大大放緩,這或許意味著,全球供應鏈的擴張已經快到頭了。

后冷戰時期出現的“中美合作紅利”也在消退。美國覺得中國崛起的速度太快,不再把中國當成隊友,而是把中國當成對手。中美關系已經進入了一個轉折點,中美“脫鉤”的速度比我們想象的更快。

美國也已經意識到制造業空心化帶來的弊端,但如何才能扭轉頹勢,他們并沒有考慮清楚。特朗普想出來的對策是另起爐灶、重新定規則,把原來的記錄都清零,這是一種非常愚蠢的做法。全球供應鏈更像是一種自然力量,像季風,也像洋流,它不會乖乖地聽一個美國總統的命令,全球供應鏈又像“變形金剛”,它會改變自己的形態。

那我們該怎么辦?我們最佳的策略是跟著它一起變,幫著它一起變。當下,能夠影響到全球供應鏈變化的三種新的力量是:需求、技術和信任。

先說需求。我們曾贊嘆,一件襯衫,從棉花、棉布到最終成衣,在被郵寄到消費者家里之前,可能已經環游世界了。這其實是一種很怪異的全球化,因為消費者對價格更敏感、對產品的個性不敏感,這才有了按照哪里成本低就在哪里生產,再運到消費者手里這種生產模式。隨著消費者更在意個性和品質,衣服不能再慢悠悠的環游世界了,未來的全球供應鏈會變得離消費者更近。

未來的需求會來自哪里?一個最大的變化就是中國消費者的崛起。我們曾經講過,不同的市場有不同的性格,市場的性格會影響到生產的布局。美國市場的特點是同質化程度很高,麥當勞和漢堡王可以開到任何一個小鎮,美國人買衣服都去GAP,買電器都去BestBuy,這樣的市場非常適合連鎖店模式和大批量生產。日本的市場走的是另一個極端,產品追求極端精細化,有很多細分市場、小眾產品,日本消費者對完全雷同的產品不感興趣。

中國市場很可能在這兩個極端的中間,一方面,中國的市場規模足夠大,絕大部分產品都能夠達到量產的規模,另一方面,中國的市場區域化色彩濃厚,呈現出梯度分布的特點,這給很多特色產品提供了生存空間。中國市場最鮮明的特點,可能還得算是“快”,中國的消費者愿意嘗試新生事物,口味變換更快,這對創新企業來講是最大的福音。

再說技術。過去的生產過程是從一塊礦石開始,到一件產品終止,未來的技術會從頭到尾改變生產過程。

先看生產的源頭。材料科學的發展很快,這會使得原來的某些生產工序,比如涂層,從此消失。涂層的目的是防水、防銹、防腐蝕,而人工合成材料能夠一一按照你的要求定制。

再看生產的中途。智能生產會讓生產中的某些環節連在一起。我們在調研的時候參觀了一些生產車間,它們雖然不能說是完全智能化了,但其自動化的程度大大提高。從進料到加工成型,可以在一臺數控機床里完成,更適應復雜、精密、小批量、多品種的零件加工。

再看生產的終點。未來制造業最終的產品并不是一件產品,而是一組產品,而且是一組相互協作的產品形成的解決方案。“產品+服務”才是未來制造業的出路。

最后,未來的制造業可能是沒有終點的。因為地球上的資源是稀缺的,人們的環保意識越來越強,所以未來的制造業會更注重資源的循環利用。于是,我們可能看到的就不是從起點到終點這一條線,而是一個循環往復的圓圈。

這會給中國的企業帶來什么挑戰呢?過去,我們學習的是如何發揮自己的比較優勢,加入一個分工體系,專注于做自己最擅長的事情。現在,我們要明白過來,制造和研發之間是互補的。沒有研發,就沒有先進制造,同樣,沒有制造,也沒有先進技術。美國的企業,吃虧就吃虧在只做研發,沒有配套的供應商。中國的很多制造商越做越難,一個重要的原因是,它們過去只做貼牌生產。這些只會做外銷的企業,是最難實現轉型的,反而是那些一開始就要自己一邊生產一邊賣貨,既要搞研發又要鋪渠道,狼狽得很,結果咬緊牙關挺過來的企業,現在成了全能冠軍。

5

“互信網”時代到來

需求和技術帶來的沖擊再大,中國的企業也有足夠的能力應對,但說到信任對全球供應鏈的沖擊,我們就不能不提高警惕了。

2019年9月6日,《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗里德曼做了一個演講,提到,過去10多年來,世界經濟發生的一個重要變化是:世界變“深”了。萬物可以互聯,彼此可以互探。你的手機能連上你的鬧鐘,也能控制你的空調,還能跟你的汽車對話。每一件事物都在變“深”,這種變化趨勢正在成為全球化,尤其是中美貿易和技術關系中最大的挑戰。

圖為托馬斯·弗里德曼。

過去,中美之間的貿易是“淺層”的貿易。中國購買美國的大豆和飛機,美國購買中國的鞋子和玩具。大豆和鞋子之間不會互相溝通,飛機和玩具之間也不會互相對話,所以,這樣的貿易是可控的。

如今,中美貿易開始進入一個我們從未到過的領域,雙方交易的商品和服務開始涉及智能手機、人工智能系統、5G基礎設施、量子計算、電動汽車和機器人。這當然是一件好事,但也會帶來一種內心深處的不安。美國人會想,假如我買了一部中國的智能手機,可能意味著我的個人資料會被一家中國公司獲取嗎?那么,它會用這部手機監控我嗎?當然,按照這個思路去反推,中國人也有可能會對美國技術提出同樣的疑問。

于是,我們看到,全球化和中美關系正處于一個關鍵的十字路口。中美兩國都在銷售能夠深入對方社會的技術,但雙方還沒有發展起足夠的信任,無法放心地購買并安裝使用這些重要的技術。弗里德曼說:“如果能彼此信任,我們可以走得遠、走得快。但如果沒有信任,走遠、走快也就無從實現。”

在需求、技術和信任這三個影響全球供應鏈變化的因素中,信任顯然是最為重要的。信任甚至已經改變了全球生產網絡的本質。

回顧全球化的發展,我們能夠看到,最早的全球生產網絡是“互聯網”。這時候,全球化是一個技術問題:用什么樣的方式把國家、企業和個人連接起來?怎么把數據用最快、最可靠的方式傳輸過去?怎么建立自己的數據庫,發現新的算法?

之后,全球生產網絡進入了第二個階段,我們可以稱之為“互利網”。這時候,全球化是個經濟問題:有哪些機會可以讓我和世界上其他地方的企業和人合作?我能不能把生產環節外包出去?我能不能把服務外包出去?我能把產品和服務賣給外國人嗎?我能收外國企業的專利費和版權費嗎?雖然存在著體制的差異、觀點的分歧,但政治和經濟問題是可以分割的,連接在全球生產網絡上的每一個企業關心的只是賺錢,只要有互利的機會,雙方就能達成合作。

如今,全球生產網絡進入了第三個階段,正式演變為“互信網”。這時候,全球化會牽扯到政治、文化,甚至是心理問題。經濟利益無法獨自發言,房間里的聲音變得更加嘈雜。你會不會偷走我的技術,搶走我的工作機會?你的生產過程中有沒有讓我不舒服的地方,比如,你有沒有關心環保和氣候變化?你是哪個國家的企業?你有沒有尊重我的價值觀,甚至你有沒有認同我的價值觀?你有沒有講我不喜歡的話?

技術一旦實現了突破,就不會再出現倒退。經濟一旦建立在利益的基礎上,就會把根扎得很深。唯獨信任是反復變化、隨風搖擺、境由心生的。信任是這個世界上最脆弱的東西,我們又該怎樣把全球生產網絡建立在如此脆弱的基礎上呢?

6

我們需要新朋友

尋找和你志同道合的人變得越來越重要了。

全球化要建立在信任的基礎上,而信任是最脆弱的,你只能先找到“小部落”中達到最低門檻的信任。增長停滯、貧富分化、階層固化,這些社會問題撕裂了全球經濟,民粹主義泛濫的速度遠比荒漠化的速度更快。但是,在一片民粹主義的沙漠之中,依然存在著全球化的綠洲,而這些綠洲連點成線,就是新的絲綢之路。

我在這兩年的調研中,隱約看到了一個新物種的出現。這是一群特立獨行的人,我們可以把他們叫作“全球游民”。

他們關心的是技術和創新會把人類帶到什么樣的未來,他們從來沒有想過怎樣回到過去的假想的“黃金時代”。他們好奇、樂觀、朝氣蓬勃,他們經常跳出常規的思維框架,有各種各樣的奇思妙想。他們不受地理的限制,無論是在硅谷的帕洛阿爾托,還是在深圳的南山,無論是在倫敦,還是在上海,他們正在做的事情都一樣。他們的團隊往往是跨文化、跨學科的,他們身上有某種特質,你可以在萬人叢中一眼識別出來。我有時候想,如果我們注定會經歷一次社會經濟環境的巨變,那么,“全球游民”會不會是第一批上岸的魚?

當然,有時候,抱團取暖會讓你更焦慮。一群相似程度很高的人在一起,哪怕他們都是很優秀的人,也有可能會團結起來犯最愚蠢的錯誤。如果一個社會網絡中同質性程度更高,也就是說,大家的三觀完全一樣,那么,他們很可能會過濾掉跟自己不一樣的觀點,結果就會陷入更極端的觀點,而無法形成對整個世界的真實認知。在互聯網時代,我們不僅沒有看到偏見的減少,相反我們遇到越來越多的偏見。于是,你還需要跳出自己熟悉的圈子,走異路,去異地,尋求別樣的人們。

這一定是一個充滿了挫敗感的過程。

不信可以去問問曹德旺。2019年8月,一部名為《美國工廠》的紀錄片在美國上映,它刻畫了中國企業和美國工人之間的文化碰撞。該片講述了美國俄亥俄州一家通用汽車工廠倒閉之后,曹德旺的福耀集團在原址投資建設一座玻璃工廠的故事。當地勞工組織極力鼓動工人成立工會,福耀則堅決抵制。

一開始,福耀處于非常不利的局面。美國工人起來抵制中國式的管理,拿著時薪12.84美元(折合人民幣約90元)的工人追憶著在通用時薪29美元(折合人民幣約205元)的幸福。國外的工會是每一個“走出去”的中國企業都不得不面對的陌生勢力。福耀不得不從頭學習如何跟工會組織打交道。2017年11月,美國勞資委準備組織一場官方投票,決定是否在福耀成立工會組織。福耀一方面給積極工作的員工加薪,另一方面給反勞工組織100萬美元(折合人民幣約708萬元),讓他們出面,引導工人投反對票。最終,在1500多名工人中,868人投票反對,444人投票贊同。福耀看起來贏得了勝利,但這場勝利殊無歡悅。

圖為《美國工廠》的海報。圖源:豆瓣

這是中國企業不得不經歷的一個過程。過去,中國的企業自以為在國內做得很成功,就能把中國的經驗照搬到國外。中國的企業習慣了在國內賺快錢,到了國外也希望迅速發財。最早“出海”的中國企業遭遇了各種挫折,每一家都有自己的血淚史。然而,如果不想被困在岸上,就要學會到大海中游泳。雖然全球化會經歷一次退潮,但恰恰是這次退潮,才有可能逼著一批中國企業演化成真正的跨國企業。

反全球化浪潮在短期內是無法逆轉的。正如印度裔經濟學家阿馬蒂亞·森所說的,反全球化可能是當今世界最具有全球性的事件。如果你跟著這股力量隨波逐流,最后就會被帶入一片黑暗森林。國家與國家之間無法合作,企業與企業之間無法交易,文明與文明之間無法對話,族群與族群之間無法和解。你可能會越來越多地被迫要選邊站隊,而每一次選邊站隊,都會把你原本豐富的人性切掉一小塊,也會把你原本豐富的生活切掉一小塊。阿馬蒂亞·森說,我們必須用相互競爭的多元身份挑戰單一的好戰的身份認同觀。這是維持和重建信任的必由之路。

在全球供應網絡從互聯網變成互利網,又從互利網變成互信網之后,你才發現,其實,全球供應網絡的背后不過是人類的社交網絡。人類網絡制造的麻煩,最終也只能由人類網絡來修復。耶魯大學歷史學家提摩希·史奈德告誡我們:“老朋友是你能依賴的最后依靠,而結交新朋友則是改變現狀的第一步。”

庫叔薦書

《變量:推演中國經濟基本盤》

中信出版集團

用演化算法定義生長。