厚重的文物庫房門被推開,“啪——”燈亮了。

一個牛皮紙袋從藏品柜中拿出,戴著白手套的工作人員小心翼翼取出一張冊頁,上書“作始也簡,將畢也鉅”,落款為“董必武 一九五六年二月”。

這幅字是國家一級文物,是董必武來上海時為中共一大會址所題。原文出自《莊子》“其作始也簡,其將畢也必巨”,意為有些事情開始極其微小,后來逐步發展壯大,最終成就一番大事業。

1956年春節董必武為中共一大會址題詞(中共一大會址紀念館 供圖)

此時,距離董必武參加一大會議已經過去35年,新中國成立也已5年有余,當年立下的“以無產階級革命軍隊推翻資產階級”的理想已經實現,“廢除資本私有制”馬上就要完成,一個社會主義國家的建設航程即將展開。回到中國共產黨人的初心發源之地,董必武感慨萬千。

故事,要從百年前風云際會的上海講起。

“相約建黨”

“不出三五年,上海勞動界,必定能夠演出驚天動地打倒資本制度的事業來的”

1920年2月中旬,上海十六鋪碼頭,一艘外國輪船上走下一名中年男子。他就是新文化運動領袖陳獨秀。

在上海,陳獨秀從他最熟悉的教育和宣傳做起,行程密集。2月29日,他應江蘇省教育會之邀演講教育問題;3月2日,應邀出席上海船務棧房工界聯合會成立大會并發表《勞動者底覺悟》的演講……

此時他的心中,還藏著一件重要的事。在從北京南下途中,李大釗親自送至天津。兩位志同道合的朋友,在一輛不起眼的騾車里聊了一路,從對思想文化的研究和傳播,談到在中國建立共產黨,留下了一段“南陳北李,相約建黨”的佳話。

陳獨秀南下上海,是為避開北洋政府監視,更重要的是,這里有他的工作對象。數據顯示,1919年上海工人總數達51萬,約占全國工人總數的四分之一。而嚴重的經濟剝削和政治壓迫,鍛造了上海工人階級很強的反抗性;近代企業的集中生產,又培養了上海工人階級的組織性和紀律性。

經歷過北京五四學生運動的陳獨秀,已然發現“僅有學界運動,其力實嫌薄弱,此至足太息者也”,“六三大罷工”更讓他看到了上海工人階級的巨大力量。

1920年5月出版的《新青年勞動節紀念號》

在上海,陳獨秀重編《新青年》,很快聚集起一批將民族危亡視為己任的知識分子。李漢俊、陳望道、沈雁冰、邵力子等成為《新青年》的編輯。上海逐漸成為宣傳馬克思主義的新中心。俄共(布)代表劉江在報告上海之行時說:“上海是中國社會主義者的活動中心,那里可以公開從事宣傳活動。那里有許多社會主義性質的組織,出版300多種出版物,都帶有社會主義色彩。”

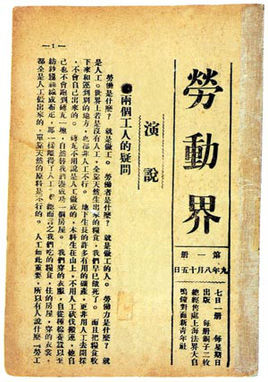

這些知識分子脫下長衫,換上短裝,開始有意識地在工人群體中宣傳馬克思主義。面對碼頭工人,陳獨秀發表《勞動者底覺悟》演說,“社會上各項人只有做工的是臺柱子”“只有做工的人最有用,最貴重”,并主持創辦宣揚馬克思主義的刊物《勞動界》。李漢俊等人深入工人隊伍中宣傳,先后發起成立上海機器工會、上海印刷工會。

陳獨秀、李漢俊負責編輯的《勞動界》

當代表先進生產力的工人階級與代表先進文化的馬克思主義結合時,一股偉力噴涌而出。當時進步期刊《共產黨》如此評價興起的工人運動:“最近兩三月間,上海勞動界反抗資本家的空氣愈益緊張,工人自動的組織工會,創辦勞動學校,都是很好的現象。”它還作出樂觀判斷:“照這樣發展下去,不出三五年,上海勞動界,必定能夠演出驚天動地打倒資本制度的事業來的。”

后來的歷史證明,這的確是一個頗具先見的判斷——時代巨幕已然拉開,火種開始點亮舞臺。

“弄堂里的火種”

老漁陽里2號發出的一封封“邀請函”,醞釀著一個大事變。李大釗信心滿滿:“黃金時代,不在我們背后,乃在我們面前;不在過去,乃在將來”

穿過茂密的法國梧桐,石庫門房舍成排出現。走進南昌路100弄2號(原法租界環龍路老漁陽里2號)逼仄的天井,抬頭看,二樓一扇漆紅木窗恰開著,雕花窗楣邊靜擺著一張空無一物的舊式書桌。

時間撥回到100年前的那個夏天。這張漆黑的小木桌上堆滿了各類待校編的文章,伏案的陳獨秀正忙著為即將下印的《新青年》雜志做最后的校改工作。如今,在舊址一樓的大廳里,還懸掛著一塊小黑板,上有粉筆寫就的一行繁體小字:“會客談話以十五分鐘為限。”當年盛況可見一斑。

《新青年》編輯部舊址的小黑板上,寫著“會客談話以十五分鐘為限”

彼時,另一重“盛況”——1917年十月革命的余波仍在中國社會震蕩發酵。正如李大釗在《法俄革命之比較觀》中所說:“二十世紀初葉以后之文明,必將起絕大之變動,其萌芽即茁發于今日俄國革命血潮之中。”1920年5月,俄共(布)遠東局代表維經斯基一行來到上海,向陳獨秀提出了在中國建立共產黨組織的建議。

道路尚未完全清晰,真理卻越辯越明。陳望道回憶:“越談越覺得要根本改造社會制度,有研究馬克思主義的必要,有組織中國共產黨的必要。”

時間到了1920年8月,中國共產黨第一個早期組織——中國共產黨發起組在這間宅子里正式成立。這座不起眼的石庫門建筑,已然成為各地共產主義者進行建黨活動的“樞紐”。從那時起到第二年春,一封封信函從這里發出、一個個“使者”奔向各地,先后在國內6個城市及旅日、旅法華人中建立共產黨早期組織。

位于南昌路100弄2號的中國共產黨發起組成立地(《新青年》編輯部)舊址

“一大的整個組織籌備工作是在上海老漁陽里完成的。”中共一大會址紀念館主持工作副館長徐明說,共產黨上海早期組織擔綱起“發起組”“中央局”的角色,為一大召開做了大量前期工作。這個“躁動于母胎中的快要成熟了的一個嬰兒”,就要呱呱墜地了。

1921年6月,在與來滬的共產國際代表馬林和尼克爾斯基商議后,上海早期組織成員李達和李漢俊寫信給各地黨組織,通知速派兩名代表赴上海開會。

馬林的迫切心情不亞于中國同志。他在7月致信共產國際代表信中提到:“希望本月底我們要召開的代表大會將大大有利于我們的工作。同志們那些為數不多而分散的小組將會聯合起來。此后就可以開始集中統一的工作。”

老漁陽里2號發出的一封封“邀請函”,醞釀著一個大事變。李大釗信心滿滿:“黃金時代,不在我們背后,乃在我們面前;不在過去,乃在將來。”

“絕不是為個人命運”

早期的50余名中共黨員多為知識分子:“南陳北李”是大學教授,13位出席代表中,8人有大學學歷,其中4人留學日本、3人就讀于北京大學,4人有中師學歷,1人是中學學歷

行走在繁華的上海新天地,太倉路127號并不起眼。這里是博文女校舊址,一棟內外兩進、兩層磚木結構的老式石庫門建筑。

1921年6月末到7月中旬,9位“北京大學暑期旅游團”成員陸續住了進來。他們都是在收到李達、李漢俊的書信后,趕來上海出席中共一大會議。

之前的6月29日傍晚,何叔衡與毛澤東在長沙小西門碼頭登上開往上海的小火輪。當時與何叔衡同在《湖南通俗報》的謝覺哉在日記中寫道:“午后六時叔衡往上海,偕行者潤之,赴全國○○○○○之招。”對于5個圓圈,謝覺哉后來解釋是“共產主義者”,當時他知道這件大事,但怕泄密,故用圓圈代替。

青年毛澤東

武漢代表陳潭秋日后回憶:“因為暑假休假,學生教員都回家去了,只有廚役一人。他也不知道樓上住的客人是什么人,言語也不十分聽得懂,因為他們都不會說上海話,有的湖南口音,有的湖北口音,還有的說北方話。”

一番舟車勞頓后,來自北京、武漢、長沙、濟南、廣州和旅日黨組織的代表齊集上海。漁陽里紅色弧光初現。

有學者做過分析,早期的50余名中共黨員多為知識分子:“南陳北李”是大學教授,13位出席代表中,8人有大學學歷,其中4人留學日本、3人就讀于北京大學,4人有中師學歷,1人是中學學歷。

一個鮮明對比是,當時九成國人是文盲、半文盲或勉強粗通文墨。可以說,這些一大代表如果只是想憑自己學識謀一份好差、過上衣食無憂的生活,料想不算難事。

“可見他們義無反顧投身建黨偉業,絕不是為改變個人命運,而是希望以自己一腔熱血,在黑暗中探尋民族出路,改變國家積貧積弱現狀。”上海市委黨校常務副校長徐建剛感慨,“這就是立黨為公!”

正因為有較高的學養、開闊的眼界,他們接受俄國“十月革命”送來的馬克思主義思想,成為民族最先覺醒的人。歷史學者金沖及曾引用日本學者石川禎浩的判斷:“馬克思主義對于能理解它的人來說,意味著得到了‘全能的智慧’,而對于信奉它的人來講,則等于找到了‘根本性的指針’。”

1921年4月,李漢俊告訴來訪的日本文學家芥川龍之介:“種子在手,唯萬里荒蕪。或懼力不可逮。吾人肉軀堪當此勞否?此不得不憂者也。”

時年31歲、通曉四國語言的李漢俊,在當時被稱為馬克思主義理論家。他對著日本朋友自問:如何改造現在的中國?“要解決此問題,不在共和,亦不在復辟。這般政治革命不能改造中國,過去既已證之,現狀亦證之。”他說,“故吾人之努力,唯有社會革命之一途。”

后來的故事,則顯得順理成章。

1921年酷暑7月,上海灘群賢畢至。看似平靜的博文女校之下,激蕩的卻是之后中國紅色畫卷的“初心之作”。據史料記載,一大會議多項籌備工作在此完成。

“有力的爭論”

“努力研究中國的客觀的實際情形,而求得一最合適的實際的解決中國問題的方案”

7月23日晚,樹德里的燈光從窗欞門縫中透出。穿長衫的、穿西式襯衫打領帶的,留八字胡的、長絡腮胡子的,教授派頭的、學生模樣的,一個個走入望志路106號。

望志路106號,一大代表李漢俊之胞兄李書城寓所。1964年,毛澤東對時任農業部長的李書城說:“你的公館里誕生了偉大的中國共產黨,是我們黨的‘產床’啊!”

這是一處典型的上海石庫門建筑,青墻紅磚交錯,烏黑木門配一對銅環,院內是一上一下的大開間。李漢俊把一樓的客堂間布置成會場。一個長方形餐桌,十幾把圓形椅凳,15名年輕人、包括兩個高鼻梁老外,帶著興奮心情齊聚于此。

中共一大會址內景(中共一大會址紀念館 供圖)

當晚,第一次會議舉行,兩位共產國際代表致辭,隨后代表討論大會任務與議程。24日第二次會議,各地代表報告當地區黨、團組織情況。之后休會兩日,起草黨綱和今后工作計劃,27日、28日和29日,代表舉行三次會議,對黨的綱領與決議做了詳盡討論。

多位參會者日后回憶,會場上發生過多次“有力的爭論”。最激烈的思想碰撞,發生在兩位飽讀馬克思著作的代表之間:李漢俊主張,共產黨要走什么路,最好派人去俄國和歐洲考察,之后再來決定。而被稱作“小馬克思”的劉仁靜則認為,應該武裝奪取政權,建立無產階級專政,實現共產主義。

此外,就是關于是否支持“黨員經執行委員會許可能否做官和當國會議員”。即便在最終通過的綱領中采納雙方意見,但仍在注釋中留了個小尾巴:“此條款引起激烈爭論,最后留至1922年第二次會議再作決定。”

這樣的分歧與爭論,折射出政黨草創時期的真實狀態。這個黨成立后該走怎樣的革命道路、采取怎樣的斗爭策略,與會者還想得不夠深入、細致與透徹。毛澤東日后回憶起一大時說:“當時對馬克思主義有多少,世界上的事情如何辦,也還不甚了了……什么經濟、文化、黨務、整風等等,一樣也不曉得。當時我就是這樣,其他人也差不多。”

究其原因,有理論與思想準備不足的因素。13位代表在接受馬克思主義之前,有人主張“實業救國”“教育救國”,有人信奉“維新思想”“改良主義”,甚至有人宣揚“無政府主義”,即使之后他們接受馬克思主義思想,但囿于接觸時間長短不一,每個人理解掌握的程度也不相同。

但更重要的原因,是共產黨人自覺肩負起“時不我待救中國”的責任,沒有時間遠去歐洲“取經”。“他們一經掌握馬克思主義,就想馬上用于改造世界。”徐建剛說。這樣做難以避免理論準備不足,但年輕的共產黨人勇于實踐、善于總結,不斷修正錯誤、汲取經驗,使黨逐步從幼稚走向成熟。

就如年輕氣盛的劉仁靜。1922年,也就是建黨次年,他在團刊《先驅》發刊詞中說,只“富于反抗的和創造的精神”而不知道“中國客觀的實際情況,還是無用的”。他強調,要“努力研究中國的客觀的實際情形,而求得一最合適的實際的解決中國問題的方案”。

真理越辯越明,爭論的意義莫過于此。

“第一聲啼叫”

“先立乎其大者,則其小者弗能奪也。”同一個時期中國,以類似聚會方式探討中國革命之道的人還有很多,但付諸實踐者少

在述及樹德里那一次次爭論時,歷史學者多會聯系到1903年列寧和馬爾托夫間關于建黨原則之爭。

馬爾托夫主張實行“自治制”,建立“黨員俱樂部”,黨員可以不參加黨的組織。列寧主張黨員必須參加黨的組織,并按照地方服從中央、下級服從上級、少數服從多數的原則來建黨。在列寧看來,黨應該具有嚴密的組織、統一的意志和行動,只有按照集中制原則建立起來的黨才是一個“真正鋼鐵般的組織”。

18年后的中國共產黨人,顯然意識到確定組織原則的重要性。雖然沒有赴上海出席一大,但身在廣東的陳獨秀給出席會議代表寫信提出幾點意見,希望會議能鄭重討論。“一曰培植黨員;二曰民主主義之指導;三曰紀律;四曰慎重進行發動群眾。”前三點,都直指黨的建設。

包惠僧在1953年回憶一大現場討論情況:“我們的黨是受了俄國十月革命影響而誕生的。代表們的思想和情緒對于學習蘇俄與組織無產階級革命的黨,大體都是一致的。”

毛澤東同志在一大會場

經過代表熱烈討論并通過的《中國共產黨綱領》及《關于當前實際工作的決議》,成為“新生兒”的“第一聲啼叫”——

《綱領》規定了黨的性質:有別于同時期其他政治團體,這是一個以馬克思主義理論武裝的、以實現共產主義為奮斗目標的新型無產階級政黨。

《綱領》訂立了黨員標準:“承認本黨綱領和政策,并愿成為忠實黨員的人”“在加入我們隊伍之前,必須與企圖反對本黨綱領的黨派和集團斷絕一切聯系”。

《綱領》明確了組織紀律:“在黨處于秘密狀態時,黨的重要主張和黨員身份應保守秘密”“凡有黨員五人以上的地方,應成立委員會”“地方委員會的財務、活動和政策,應受中央執行委員會的監督”。

《決議》提出了工作重點:“凡有一個以上產業部門的地方,均應組織工會”、“黨應在工會里灌輸階級斗爭的精神”、“黨應特別機警地注意,勿使工會執行其他的政治路線”。

百年后的今天再讀這兩份紅色文獻,依然讓人熱血澎湃。盡管文字上略顯粗糙、某些觀點稍顯幼稚,但完完全全抓住關鍵之關鍵——黨的奮斗目標是什么,拿什么理論、用什么組織原則來建黨。這將中國共產黨同資產階級政黨、社會民主黨和其他形形色色的政治派別嚴格區分開來,成為一個目標明確、組織嚴密的無產階級政黨。

萬物得其本者生,百事得其道者成。我們的先哲在千年前就說過:“先立乎其大者,則其小者弗能奪也。”

同一個時期中國,以類似聚會方式探討中國革命之道的人還有很多,但付諸實踐者少。一個最直觀的例子是,建黨更早并矢志改變中國現狀的國民黨,召開第一次全國代表大會卻比中共晚了3年。

“嶄新的政黨走了出來”

“‘一大’開過了,似乎什么也沒有發生,連報紙上也沒有一點報道。”但歷史已然發生,當一個新的革命火種在沉沉黑夜的中國大地上點燃時,“中國的偉大事變在實質上卻開始了”

走在嘉興南湖邊,湖面波光瀲滟。靠近湖心島處,一艘復建于上世紀50年代的單夾弄中型畫舫靜靜停泊著。

當年,正是這艘不起眼的小船,改變中華民族的前進航向。

7月30日晚,李公館內突然闖進不速之客。“他張目四看,我們問他‘找誰’,他隨便說了一個名字,就匆匆走了。”李達日后回憶。有地下工作經驗的馬林建議大家緊急轉移,經李達夫人王會悟牽線,部分代表登上開往嘉興的火車。幾小時后,南湖上聚集起這批革命者的身影。

在南湖革命紀念館館長張憲義看來,去嘉興開會,主要考慮交通和安全兩方面。“通過滬杭鐵路,上海到嘉興只需不到3小時。在南湖開會,可以用游客身份作掩護。湖面視野開闊,有情況也能立刻發覺。”

浙江嘉興南湖紅船(董天曄 攝)

于是,在浩渺煙波中,代表們在畫舫上召開最后一次會議,通過黨的綱領和關于工作任務的決議,選舉臨時領導機構中央局,黨的一大順利閉幕。

這些意氣風發的年輕人或許沒想到,這次會議會如此深刻改變中國命運。或許相較于他們之后的崢嶸歲月來說,這只是歷次有驚無險經歷中的一次。以至于多年后,他們竟難以回憶出開會的具體日期——這,是“作始也簡”的最好注腳。

“那些平時慢慢悠悠順序發生和并列發生的事,都壓縮在這樣一個決定一切的短暫時刻表現出來。它決定著一個人的生死、一個民族的存亡甚至整個人類的命運。”奧地利作家茨威格在《人類的群星閃耀時》中說,這個瞬間宛若星辰一般永遠散射著光輝,普照著暫時的黑夜。

曾撰寫《中國共產黨的三十年》的胡喬木感慨:“‘一大’開過了,似乎什么也沒有發生,連報紙上也沒有一點報道。”但歷史已然發生,當一個新的革命火種在沉沉黑夜的中國大地上點燃時,“中國的偉大事變在實質上卻開始了”。

建黨24年后,毛澤東在以黨的七大名義召開的中國革命死難烈士追悼大會上說:“‘巨’就是巨大、偉大,這可以用來說明是有生命力的東西,有生命力的國家,有生命力的人民群眾,有生命力的政黨。”此時,中共黨員人數已從一大召開時的50多人發展到121萬人——這,是“將畢也鉅”的確鑿鑒證。

正是這份生命力,成就了一番震爍古今的事業。盡管一大確立的黨的原則是那樣簡單、質樸,卻在一代代共產黨人心中孕育成長,成就參天大樹。歷史終于可以宣告:當紅色的激流匯入黃色的土層,這個偉大的黨堅定選擇馬克思主義,徹底改寫人民命運與國家前途。

偉大仍在繼續。當我們在向“兩個百年”目標昂首邁步時,一定會想到這個畫面——

天邊破曉,望志路106號的門緩緩打開,一個嶄新的政黨走了出來。